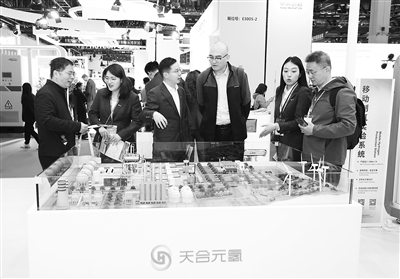

圖為在3月26日開幕的國際氫能及燃料電池產業展覽會上,參觀者在觀看“光儲氫一體化”解決方案展示沙盤。本報記者 王禹涵攝

當前,氫能產業發展態勢如何?我國氫能技術的發展路徑有哪些?3月26日在北京開幕的2025國際氫能大會暨國際氫能及燃料電池產業展覽會,為這些問題提供了答案。

本次大會由中國氫能聯盟和中國電力企業聯合會主辦,以“向新向綠,共創共贏”為主題,旨在搭建全球氫能產業發展交流、對話和合作平臺。與會專家圍繞國際氫能發展動態、行業發展新風向、構建氫能產業協同創新體系等話題展開深入交流。

氫能作為一種綠色低碳、轉換靈活的能源品種,是世界主要經濟體推進能源低碳轉型發展的重要選擇。目前,全球已有50多個國家和地區公布氫能戰略,主要經濟體規劃的2030年可再生氫規模已超過5000萬噸,氫能應用正在從交通領域拓展至綠色航運、工業減碳等領域。

作為全球最大的氫氣生產和消費國,我國已將氫能作為戰略性新興產業和未來能源重點培育。“近年來,我國政府不斷深化和完善氫能領域政策制度,從規劃引領、財政支持和標準建設等多個方面為氫能產業發展提供有力保障。”中國工程院院士、中國礦業大學教授、中國氫能聯盟戰略指導委員會委員彭蘇萍說。

2022年3月,國家發展改革委、國家能源局發布《氫能產業發展中長期規劃(2021—2035年)》,首次明確了氫能和氫能產業的戰略定位,以及建立氫能供應體系、開展應用推廣等目標,全面展示了我國氫能產業中長期發展的宏偉藍圖。今年1月開始實施的《中華人民共和國能源法》,明確了氫能能源主體地位,氫能產業迎來新的發展機遇。

目前,我國在氫能產業“制儲輸用”各環節均呈現積極發展態勢。新疆庫車、寧夏寧東一批規模化可再生能源制氫項目建成,貫通了可再生能源制氫生產—儲運—利用全流程,發揮了較好的示范作用。

“我國已搭建了一批氫能產業相關研究機構和創新平臺,初步建立了氫能全產業鏈、技術鏈,并積極開展關鍵技術研發攻關。根據產業環節特點,形成三大技術板塊:氫能制取與轉存技術、氫能存儲與輸配技術以及氫能原料與動力技術。”彭蘇萍說。

2024年,全球可再生能源制氫項目累計建成產能超25萬噸/年,我國占比超50%,已逐步成為全球可再生能源制氫及相關產業發展的引領者。與此同時,我國積極推動氫能產業鏈、供應鏈、創新鏈合作,參與國際標準和認證體系建設,為全球能源轉型貢獻了中國智慧。

但是,氫能應用經濟性不足、技術創新存在短板、部分基礎制度缺失等矛盾和制約依然突出。

“當前,氫能產業仍處于產業化初期階段,還面臨諸多現實的困難和挑戰,這就更加需要我們共同營造開放創新生態,推動全球氫能產業鏈供應鏈開放合作,利用全球創新資源和成果,務實推進有規模有效益的氫能產業發展。”國家能源集團黨組成員、副總經理閆國春說。

“我國氫能產業已處于攻堅拔寨、搶灘登陸的關鍵時期。”中國工程院原副院長、中國氫能聯盟戰略指導委員會常務副主任干勇院士建議,進一步加強國家頂層設計和創新驅動,構建與電力交易體制互補、相互支撐的氫能交易體制和綠電綠氫的智能定價機制;在可再生能源富集、應用場景有優勢的區域,著力構建以氫能大基地—超大容量管網—大型儲加氫設施為核心的大規模綠氫及其衍生品供應體系;通過跨區域、跨部門的工作專班,統籌規劃跨區域的大氫能體系。

彭蘇萍建議,持續加大氫能技術創新支持力度;加快推進氫能先進技術應用試點示范;加強氫能產業人才儲備,培養復合型人才隊伍;強化氫能國際合作,提升氫能技術、產業、標準的國際化水平。

責任編輯: 李穎